Credere nella verità

Può la verità essere considerata dal punto di vista di una sua concreta utilizzabilità? Siamo destinati a rimanere legati ad una considerazione astratta e generica di cosa il discorso filosofico rappresenti o è possibile ricavarne la possibilità di un uso pratico?

Quando si pensa alla filosofia non ci si riferisce immediatamente ad un miglioramento del proprio rapporto con la realtà, soprattutto se giustificato da un’acquisizione più piena del senso delle cose. Solitamente, dal punto di vista del senso comune, viene in mente un insieme di dottrine di difficile comprensione che hanno un'importanza molto relativa e comunque lontana dai problemi che la vita quotidiana presenta. Non si pensa ad una diretta ed immediata conoscenza della propria vita e di tutto ciò che riguarda il suo significato. Le cose normalmente si affrontano contando solo su se stessi e sulle proprie facoltà: non esistono verità “a monte” che rappresentino la ragione reale degli avvenimenti. La parola “filosofia” non si collega immediatamente alla parola “verità”, e in ogni caso quest’ultima non viene ricondotta all'espressione “benessere”.

Il consulente filosofico, questa figura “emergente” nei confronti della quale si guarda da più parti con sospetto (anche in ambito di filosofia accademica), dovrebbe avere, almeno in teoria, esattamente questo compito: quello cioè di offrire un'interpretazione immediatamente comprensibile all'astrattezza della teoria, che non è altro che la storia della filosofia considerata nella sua interezza, e applicarla ai casi concreti, ovvero agli infiniti “esami”, alle innumerevoli prove che la vita ci pone davanti. Il filosofo della scienza Georges Canguilhem in un testo dal titolo Il normale e il patologico afferma la sostanziale identità tra la filosofia considerata dal punto di vista storico e il suo conseguente e corrispondente utilizzo concreto. Ma, viene da chiedersi, il filosofo pratico ha veramente questo potere? Anche ammettendo la possibilità, tutta da dimostrare ovviamente, di una padronanza oggettiva del significato delle cose da parte di questa figura, come si dovrebbe esplicare la sua funzione?

Forse l’idea di aprire uno studio di consulenza filosofica per dispensare suggerimenti “ex cathedra” dovendo eludere, a scopo “terapeutico”, la discussione di certi episodi considerati spesso troppo banali non dà ragione, o almeno non completamente, al ruolo del filosofo. Credo, come hanno affermato a più riprese molti grandi pensatori, che la filosofia sia innanzitutto e per lo più, come recita il titolo di un celebre testo di Pierre Hadot, un “modo di vivere”. Ogni scelta, ogni azione, narra ciò che siamo; ogni individuo non è altro che la sua "visione del mondo".

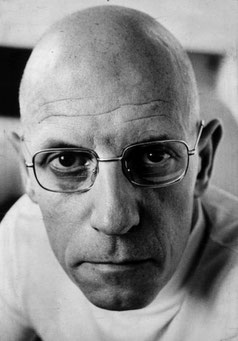

A suffragio di queste considerazioni vorrei riferirmi alla lezione tenuta da Michel Foucault al Collège de France il 17 febbraio 1982 contenuta in lingua italiana, insieme ad altre lezioni aventi come tema la “cura di sé”, nel volume L'ermeneutica del soggetto. Afferma Foucault:

« E' necessario che il soggetto, nella sua integralità, si volga verso se stesso e si consacri a se stesso. […] Non si tratta più […] di fare semplicemente attenzione a se stessi. Si tratta, invece, di un vero e proprio spostamento reale, e cioè di un determinato spostamento […] del soggetto rispetto a se stesso. […] Questo movimento comporta una fuga, uno sradicamento rispetto a se stessi, che conclude e porta a compimento il distacco nei confronti delle proprie mancanze, dei propri errori e dei propri vizi. (…) Non si tratta di un sottrarsi a questo mondo in vista di un altro mondo. […] Si tratta, al contrario, di vedere le cose del mondo nella loro attualità, di coglierne i dettagli e l'organizzazione in atto […] di situarsi in un punto che sia, al contempo, così centrale e così elevato, da consentire di vedere, sotto di sé, l'ordine globale del mondo, un ordine globale di cui, a propria volta, si fa parte. »

Il soggetto trova se stesso nel mondo: non ci si riferisce all'idea di un'ascesi spirituale connotata da un carattere misticheggiante; Foucault invita nient'altro che ad una conoscenza pratica della vita. Ma la possibilità di penetrare nel significato oggettivo dell'esistenza è a sua volta prerogativa solo e soltanto del filosofo che è in possesso di una facoltà costitutiva: quella di poter “guidare” alla conoscenza. L'educazione al pensiero è possibile alla luce del lavoro di rischiaramento compiuto sulla propria esistenza. Come Wittgenstein scriveva nel 1931, in un testo che in italiano si intitola Pensieri diversi: « Il lavoro filosofico è propriamente un lavoro su se stessi. Sul proprio modo di vedere. Su come si vedono le cose ».

Dire ciò che non può essere detto, il quale rappresenta il compito proprio del pensiero (come polemicamente faceva notare proprio a Wittgenstein Theodor Adorno in Terminologia filosofica, riferendosi alla notissima tesi settima del Tractatus logico-philosophicus che recita: « Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere »), significa aprire la strada verso una considerazione autentica dell’esistenza.

Non si devono inseguire miti, non va esaltata la propria conoscenza, ma si deve cercare di applicare una cura che è stata sperimentata preliminarmente nei confronti del proprio vissuto. L'imperativo morale, che fonda la dignità dell’essere umano, si configura nella forma di una responsabilità costitutiva nei confronti dell'umanità; contribuire al bene comune, dare la propria vita per gli altri, rappresenta un imperativo di carattere morale con cui la “filosofia dell’avvenire” è necessariamente chiamata a confrontarsi.

11 settembre 2019

DELLO STESSO AUTORE

La strada indicata dalla filosofia

SULLO STESSO TEMA

G. Lovison, La poca popolarità della filosofia

G. Zuppa, Sulla miseria della filosofia e la sua presunta obsolescenza

V. Gaspardo, Difesa della filosofia. I "fantocci" dell'esperienza

F. Pietrobelli, Il demone filosofico