Darwinismo sociale: come la selezione diventa “innaturale”

Nel XIX secolo il dibattito si infiammò intorno alla teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Charles Darwin e a interpretazioni più radicali – dall'evoluzionismo alimentate – dei princìpi del laissez-faire, la cui paternità si faceva risalire ad Adam Smith. Fu in questo contesto che germinò e si prosperò il cosiddetto darwinismo sociale. Tra coloro che vi si opposero spicca senz'altro un nome, quello del filosofo scozzese David George Ritchie.

di Diletta Badaile

Il 24 novembre 1859 Charles Darwin, naturalista e biologo inglese, pubblicò il libro L’origine delle specie. L’opera, frutto anche dell’attività di ricerca svolta a bordo della nave HMS Beagle, presentava la teoria dell’evoluzione e della selezione naturale da lui tematizzata, secondo la quale l’accumularsi di cambiamenti nell’arco del tempo diede origine alla differenziazione degli organismi in numerosissime specie, tutte discendenti da un unico antenato comune. Il principale fattore su cui si basano i processi evolutivi è, quindi, la variabilità esistente nelle popolazioni di individui che appartengono alla stessa specie. Secondo Darwin tutte queste variazioni non sono prodotte né dall’ambiente né dalla volontà degli organismi stessi, ma sono semplicemente dettate dal caso. Inoltre, esse non hanno alcuno scopo o direzione, ma possono comunque rivelarsi più o meno utili all’individuo per la sua sopravvivenza e la sua riproduzione. A guidare il corso dell’evoluzione è la selezione naturale, identificata con l’interazione sia tra i singoli individui sia tra questi e il loro ambiente, che favorirebbe tutti quei soggetti contraddistinti da una variazione vantaggiosa e, pertanto, resi più adatti a vivere nel contesto in cui si trovano.

« Vi ha certamente del grandioso in queste considerazioni sulla vita e sulle varie facoltà di essa, che furono in origine impresse dal Creatore in poche forme od anche in una sola; e nel pensare che, mentre il nostro pianeta si aggirò nella sua orbita, obbedendo alla legge immutabile della gravità, si svilupparono da un principio tanto semplice, e si svilupparono ancora infinite forme, vieppiù belle e meravigliose. » (Charles Darwin, L’origine delle specie)

Questa prima formulazione della teoria dell’evoluzione, tuttavia, venne messa in discussione dallo stesso Darwin, il quale, avendo compreso che i numerosi dati empirici raccolti durante il suo viaggio non erano comunque sufficienti a corroborare le sue affermazioni, revisionò più e più volte nel corso degli anni la sua opera, giungendo ad ammettere di aver attribuito troppa importanza al ruolo della selezione naturale. Sebbene, quindi, la sua teoria poggiasse su ipotesi poco solide e da verificare, tuttavia, i suoi contenuti cambiarono radicalmente la visione della vita e della collocazione dell’uomo all’interno del mondo vivente, rivoluzionando letteralmente il modo di pensare di moltissime persone.

In particolare, gli effetti della dottrina darwiniana si percepirono non solo nell’ambito della biologia, ma, più in generale, in ogni campo del sapere. Le sue teorie diedero un impulso vitale, nel corso del XIX secolo, a quel programma di politica economica noto come laissez-faire. Tematizzato dall’economista inglese Adam Smith nel ‘700, esso sosteneva che, grazie all’opera della concorrenza, ogni singolo individuo, trovatosi ad agire in un sistema di libero mercato, nel perseguire il proprio egoismo e tornaconto individuale, è guidato da una mano invisibile a realizzare inconsapevolmente il benessere della collettività. Allo stesso tempo lo Stato non deve assumere alcuna iniziativa in ambito economico, poiché se il mercato è sempre in grado di autoregolarsi, ogni intervento statale danneggerebbe l’economia, riducendo il benessere e frenando la crescita. Nel 1926 l’economista inglese John Maynard Keynes scrive:

« Gli economisti insegnavano che la ricchezza, il commercio, le macchine erano figli della libera concorrenza, che la libera concorrenza aveva costruito Londra. Ma i darwinisti potevano andare oltre – la libera concorrenza aveva fatto l'uomo. L'occhio umano non era più la dimostrazione di un Disegno, che combinasse miracolosamente ogni cosa nel modo migliore; era il risultato supremo del caso, operante in condizioni di libera concorrenza e laissez-faire. Il principio della sopravvivenza del più idoneo poteva essere considerato come una vasta generalizzazione dell'economia ricardiana. Le interferenze socialiste divennero, alla luce di questa più vasta sintesi, non solo inefficaci, ma empie, come designate a ritardare il movimento ascendente del possente sviluppo grazie al quale noi stessi ci eravamo evoluti come Afrodite dal limo primigenio dell'oceano. » (John M. Keynes, La fine del laissez-faire)

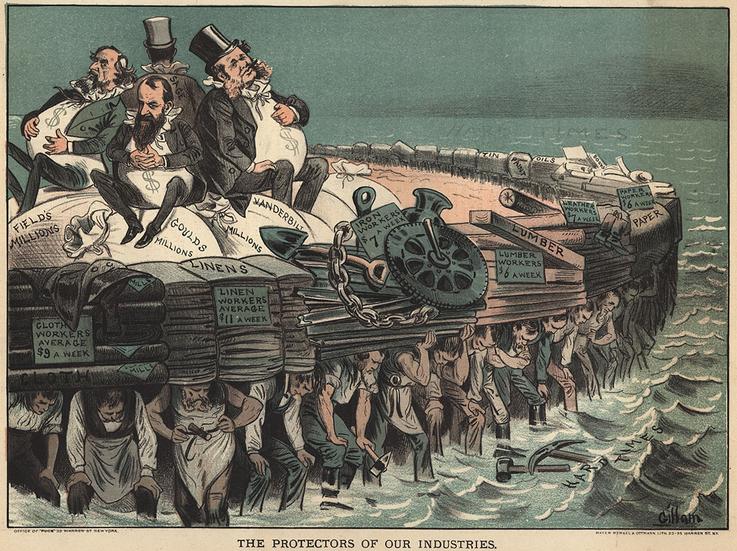

Herbert Spencer nel corso dell’800, muovendosi nella stessa direzione, fu in grado di sintetizzare ciò che la commistione di darwinismo e di laissez-faire andavano prospettando. Il filosofo britannico applicò i medesimi princìpi della teoria dell’evoluzione e della selezione naturale alla società umana, andando a delineare quello che in futuro venne definito darwinismo sociale. Egli distingueva all’interno delle singole società l’etica della famiglia – secondo la quale i figli in età immatura devono ricevere una quantità di benefici dai genitori inversamente proporzionale alle loro capacità e abilità – dall’etica dello Stato, secondo cui i singoli membri ricevono una quantità di benefici dallo Stato stesso direttamente proporzionale ai loro meriti. Qualsiasi interferenza tra i due metodi, a detta di Spencer, avrebbe provocato degli effetti distruttivi. Pertanto, egli condannava qualsiasi tipo di intervento pubblico volto ad aiutare in maniera cieca tutti i bisognosi, poiché esso avrebbe incoraggiato il moltiplicarsi degli individui inferiori; diversamente, egli promuoveva l’aiuto tra i singoli, in quanto esso avrebbe permesso di identificare tutte quelle persone degne di commiserazione. All’interno di questo contesto la selezione naturale, vista come uno strumento salutare, aveva il ruolo di garantire il benessere dell’umanità e il suo progresso verso la “perfezione”, letteralmente sbarazzandosi di tutti quegli individui reputati nocivi per l’intera società, la quale, alla stregua di una specie, è in rapporti di concorrenza o conflittualità con tutte le altre.

« Nel frattempo, il benessere dell’umanità attuale e il suo progresso verso la perfezione finale può essere garantito soltanto da quella disciplina benefica, per quanto severa, alla quale sono già sottoposte tutte le creature animali: una disciplina spietata nell’operare il bene, una legge che, per perseguire la felicità, non devia mai, onde evitare sofferenze parziali o temporanee. La povertà dell’incapace, le disgrazie che colpiscono l’imprudente, la fame dell’ozioso, e tutte le pressioni che il forte fa sul debole, e che lasciano tutti “arenati nella miseria” sono in realtà il segno di una benevolenza tanto vasta e previdente [...] » (Herbert Spencer, Social Statics)

Già nel corso del XVII e del XVIII secolo illustri pensatori, come Thomas Hobbes, Ugo Grozio, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, avevano individuato nella stipulazione di un contratto sociale tra gli uomini la fine di quella condizione di guerra che, secondo le loro teorizzazioni, aveva caratterizzato lo stato di natura. L’800 decretò che non vi era mai stato un reale periodo di pace, poiché gli esseri umani, così come qualsiasi altro essere vivente, sarebbero sempre stati dei giocatori nel ring della lotta per la sopravvivenza.

Il filoso britannico David George Ritchie, tuttavia, commentando le parole di Herbert Spencer – il quale, come abbiamo visto, individuava nella selezione naturale una disciplina benefica volta a garantire il benessere e il progresso dell’umanità – osservò:

« [...] quando questa lotta per l’esistenza è vista per interpretare la “sopravvivenza del più adatto” e quando viene considerata essere la spiegazione di tutti i meravigliosi adattamenti e dell’incredibile bellezza delle cose viventi nel mondo, allora sembra ottenere una forza ed addirittura una “santità” che la rende un davvero formidabile avversario da dover tenere in considerazione in qualunque controversia etica o politica. [...] Dalla selezione naturale sono derivati bellissimi adattamenti, ma quanto è stato perso per la sofferenza durante il travagliato processo, quanta orribile crudeltà c’è in questi adattamenti? [...] Ammirabile, senza dubbio, questo schema di salvezza per l’eletto tramite la dannazione della ben più vasta maggioranza; ma, vi prego, non parlateci mai più della sua “attività benefica”. » (David George Ritchie, Darwinism and politics)

Da queste parole emerge anche l’importante questione della sofferenza e della crudeltà derivanti dal processo di adattamento. Considerando tutti i presupposti precedentemente esposti in merito al darwinismo sociale, chiediamoci: perché Homo sapiens è così ostinato a rispondere al grido d’aiuto degli esseri più deboli? Perché vuole a tutti i costi evitare che gli altri soffrano? Seguendo la logica della selezione naturale, dovremmo ammettere che questo suo atteggiamento è in conflitto con essa, oltre che apparentemente irrazionale, in quanto esso promuoverebbe il permanere e, di conseguenza, il diffondersi degli individui meno adatti. Tuttavia, se vogliamo abbandonarci unicamente alle mani della selezione, dobbiamo essere pronti a considerare gli esseri umani alla stregua di “macchine da sopravvivenza” volte esclusivamente a preservare un certo numero di geni, come sostenuto, per esempio, da Richard Dawkins. Siamo forse pronti a ridurci a questo? Che ne sarà dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni? Il primo problema del darwinismo sociale consiste proprio in questo: noi, per quanto vorremmo, non possiamo cancellare la pietà che proviamo nei confronti di chi, rispetto a noi, è più svantaggiato, in quanto è proprio il dolore che gli altri provano che ci permette di comprenderli, che orienta tutte le nostre azioni. Eliminarlo significherebbe in un certo senso vivere nella totale indifferenza, non solo per quanto accade attorno a noi, bensì anche per ogni singola scelta della nostra vita.

Ritchie, in particolare, nell’opera Studies in political and social ethics, nell’esporre in che modo lo Stato dovrebbe assegnare le ricompense ai singoli individui, è d’accordo con Spencer nel ritenere che ognuno debba ricevere ciò che si merita. Egli, tuttavia, fa notare che questo principio, per quanto giusto, sia in realtà difficilmente applicabile a livello pratico. Il primo problema che si riscontra è quello di trovare un criterio quantitativo valido che permetta di calcolare l’ammontare della ricompensa che spetta a ciascuno e che, soprattutto, tenga conto che vi sono infiniti ambiti in cui gli esseri umani operano. Già da questi due semplici presupposti si evince che tale metodo rispecchia più una giustizia divina più che umana. Proprio per la complessità delle relazioni che legano i singoli individui e l’incapacità dell’uomo di essere onnisciente, egli, quindi, indica il principio dell’uguaglianza come più prossimo alla giustizia rispetto a quello della disuguaglianza.

Sempre Ritchie, inoltre, in merito alla questione della lotta per la sopravvivenza, sottolinea:

« L’aperta competizione potrebbe portare risultati di un qualche valore se ognuno al momento della partenza fosse onesto, corresse con le proprie gambe e portasse lo stesso peso; ma competizioni tra un uomo in un sacco con un fardello sulle spalle, uno con un buon cavallo ed un terzo con un treno espresso è una farsa, ed una cosa crudele, quando la corsa viene fatta per la vita. Proprio questo è invece quanto i nostri aspiranti politici evoluzionisti propongono seriamente; e si ritengono “scienziati” per di più! La selezione naturale deve acquisire un significato diverso da questo prima che venga applicata nella prassi politica. » (David George Ritchie, Darwinism and politics)

Proprio come è stato ben evidenziato, questa lotta per la sopravvivenza, così come è stata delineata da Spencer, risulta particolarmente ingiusta nel momento in cui consideriamo che ogni essere umano nasce in un contesto sociale che non ha scelto. Fattori come la ricchezza, il lavoro, la religione e la nazione dei genitori influenzano, senza dubbio, la vita dei figli. Per quanto sia una vergogna ammetterlo, un bambino nato in una povera famiglia di minatori di cobalto in Congo, non avrà mai le stesse opportunità di un bambino nato in una famiglia di ricchi imprenditori statunitensi. Sebbene, magari, quel ragazzino congolese abbia delle capacità o abilità migliori rispetto al suo coetaneo americano, tuttavia, con ogni probabilità, egli si ritroverà ad aver già perso in partenza quell’ingiusta competizione per l’esistenza. È necessario, quindi, o ridefinire il concetto di selezione naturale, come suggerisce Ritchie stesso, oppure creare delle condizioni sociali che permettano agli individui di partecipare il più possibile equamente a questa lotta, così da essere certi che il vincitore sia realmente il migliore, e non un usurpatore favorito dalla fortuna.

Ritchie, quindi, nel minare quelli che sono i concetti basilari del darwinismo sociale, mette in evidenza quella complessità della natura umana che non traspare, invece, dal socialdarwinismo. L’affermare, infatti, che l’uomo è solamente un animale coincide con il legittimarlo a comportarsi come tale e, in virtù di ciò, a soverchiare con qualunque mezzo chiunque si frapponga tra lui e il suo obbiettivo. Imperialismo, colonialismo, olocausto, capitalismo: ecco dove, negli ultimi tre secoli, impregnati di relativismo e nichilismo, ci ha condotto questa politica. Siamo spesso abituati a pensare all’uomo come l’essere più evoluto. Ma cosa significa in realtà? Dobbiamo forse questa nostra posizione ai vertici della catena alimentare all’aver semplicemente eliminato tutti i nostri simili meno adatti, più deboli? Se per più evoluto intendiamo colui che è in grado di risolvere i problemi più complessi, non vi è alcun senso nel giocare a togliere, perché così facendo non si sta risolvendo un bel nulla. Certamente l’uomo è un animale, ma non rappresenta solo questo. La sua superiorità, rispetto agli altri esseri viventi, consiste proprio nell’essere più incline e capace a identificare il suo volere con quello degli altri e, proprio alla luce di questo, i problemi aumentano e diventano più spinosi, in quanto è necessario stabilire quale sia la loro priorità anche in vista di quando siamo andati qui considerando.

6 settembre 2019

DELLA STESSA AUTRICE

Dio: un’esecuzione che continua a creare danni

Cosa si cela dietro ad una violenza a sfondo sessuale?

SULLO STESSO TEMA

A. Lombardi, Darwin-ideologia

M. Ragno, Alcune precisazioni su Darwin

G. Zuppa, "Caro Darwin, ti scrivo"

G. Zuppa, Evoluzione del darwinismo, ma attenzione al terrapiattismo

G. Zuppa, La povertà cresciuta con l'economia

PER APPROFONDIRE