Leopardi per tempi difficili

Se in tempi tanto difficili il pensiero di Leopardi richiama attenzione è perché esso, nel porre la stretta e insolubile dicotomia tra materia e spirito, ci offre più di una chiave per comprendere la situazione del corpo, del nostro corpo di fronte all’esperienza della malattia e dell’imprigionamento.

Il Covid-19 in questi giorni ci costringe a fare particolare esperienza di qualcosa che abbiamo imparato a dare per scontato: il (nostro) corpo. Almeno sotto due aspetti: 1) come

corpo malato; 2) come corpo imprigionato. I dati continui sugli ammalati e sui morti dal nuovo coronavirus ci raccontano la fragilità di un corpo, quello umano,

messo a rischio da un virus, (termine che in latino significa veleno), un microrganismo acellulare, sostanzialmente un organismo senza corpo.

La quarantena forzata ci costringe a fare i conti con lo stare rinchiusi tra le mura domestiche: la cattiva sopportazione di questa condizione, espressa attraverso il rifiuto delle regole di

contenimento e reso manifesto attraverso la comunicazione via social, ci parla dell’incapacità di governare attraverso la ragione la nostra corporeità in una dimensione di costrizione. L’epidemia

di Covid-19 è stata accolta dalla popolazione mondiale con incredulità e perplessità. L’equivoco, generato dalla contraddittorietà delle valutazioni della comunità scientifica, non ha aiutato a

comprendere la portata dell’evento; come conseguenza la maggior parte delle persone ha inseguito la valutazione più semplice e rassicurante, quella più atta a lenire la paura.

Non un atteggiamento di fatto anomalo, strano, o particolarmente sorprendente; per spiegarlo basta prendere a prestito alcune parole di Leopardi:

« Quegli stessi che credono grave, o maggiore che non è, ogni leggera malattia che loro sopravviene, caduti in qualche malattia grave o mortale, la credono

leggera, o minore che non è. E la cagione d’ambedue le cose è la codardia che gli sforza a temere dove non è timore, e a sperare dove non è speranza » (G. Leopardi,

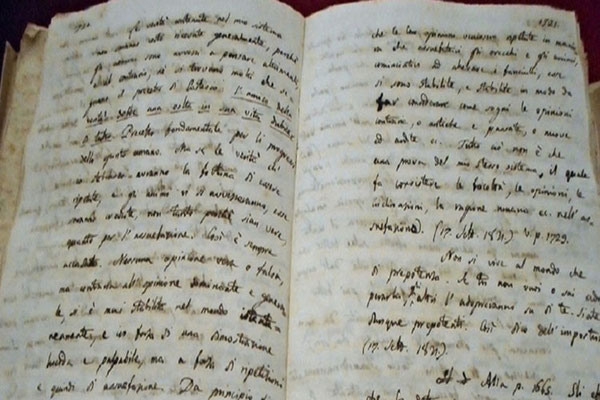

Zibaldone [365], ed. Felici, Newton, Roma 2001)

Se l’autonomia che il corpo ha assunto rispetto alla ragione è un dato acquisito per gli uomini che hanno abitato e animato la post-modernità, la particolare esperienza, che sia il corpo sano sia quello malato restituiscono nei giorni del Covid-19, richiede di tornare ad affrontare un argomento che sembrava essere finito in cantina per sempre, per cedere totalmente il passo alle indagini sulle nuove frontiere del rapporto tra umano e digitale. L’esperienza del corpo ai tempi del coronavirus apre anche la questione, su quanto la vita sia altro rispetto all’esistere. Questi giorni ci riportano a considerare che non c’è realtà senza corpo, e non c’è dimensione umana senza pensiero, quella dimensione che proprio perché si gioca sul confronto tra corpo e incorporeo, chiamiamo esistenziale. Se in tempi tanto difficili, quindi, il pensiero di Leopardi richiama attenzione è perché esso, nel porre la stretta e insolubile dicotomia tra materia e spirito, ci offre più di una chiave per comprendere la situazione del corpo, del nostro corpo di fronte all’esperienza della malattia e dell’imprigionamento.

Per Leopardi il corpo ha un valore sociale, perché è ciò che si mostra di un uomo; un uomo virtuoso non può che avere un corpo vigoroso e questo è da deterrente contro ogni dispotismo. Un corpo vigoroso, quindi, mal sopporta il carcere, ed è questo il motivo per il quale il corpo sano costretto in casa per motivi precauzionali vive con fastidio la sua condizione. Ma per il corpo sano l’esperienza stessa della malattia è un’esperienza difficile da ammettere, perché esprime la contraddittorietà della natura, che se da un lato vuole il vigore del corpo perché «Tutto potrà mettersi in dubbio fuori che la natura abbia sempre mirato al ben essere materiale delle sue creature» ([1599], p. 357), dall’altro genera le malattie: «Si ammiri quanto si vuole la provvidenza e la benignità della natura per aver creati gli antidoti, per averli, diciam così, posti allato ai veleni, per aver collocati i rimedi nel paese che produce la malattia. Ma perchè creare i veleni? perchè ordinare le malattie?». Il corpo, quindi, come elemento naturale è qualcosa che si mostra nella sua vigorosità, e la contraddittorietà della natura diventa negatività nel suo venire a contatto con la civiltà: «È cosa indubitata che la civiltà ha introdotto nel genere umano mille spezie di morbi che prima di lei non si conoscevano, nè senza lei sarebbero state» ([3179], p. 625).

Sorprende la grande attualità di questo passaggio dello Zibaldone se confrontato con il dibattito e la psicosi collettiva che ha accompagnato la diffusione del Covid-19. Da subito è

stato chiaro come la rapida diffusione di questo “morbo” fosse il frutto del grande movimento di esseri umani, effetto della globalizzazione. Non è un caso che tra i primi provvedimenti adottati,

ancor prima della definizione di precisi protocolli, ci sia stata la chiusura verso la Cina, il Paese focolaio dal quale è partita la pandemia. Leopardi rifiuta soprattutto l’idea tutta

cartesiana e quindi tipicamente moderna, del corpo come oggetto matematicamente rappresentabile ([2708-2709] p. 541). Per Leopardi la riscoperta dell’esperienza del corpo parte

dall’esperienza del dolore, come esperienza piena dell’essere umano, che investe tanto il corpo, quanto l’anima. L’esperienza del dolore dell’anima, tuttavia, non è commensurabile con

quello corporeo; ogni cosa comincia nel corpo, i segni veri della sofferenza è lì che si esprimono:

« E sebben paia molte volte a chi è travagliato da grave pena dell’animo, che sarebbe più tollerabile altrettanta pena nel corpo; l’esperienza ragguagliata dell’una e dell’altra può convincere facilmente chiunque sa riflettere che tra’ dolori dell’animo e quelli del corpo, supponendoli ancora, relativamente, in un medesimo grado, non v’è alcuna proporzione » ([2479] p. 503).

Eppure Leopardi conosce benissimo quanto sia penosa per l’anima l’esperienza del corpo rinchiuso. Lui che descrive la sua Recanati, dove spese «la miglior parte» di sé, immergendosi in uno studio «matto e disperatissimo», come una prigione orrenda da cui solo fuggire: «Qui tutto è morte – scriveva già a Pietro Giordani nel 1817 – tutto è insensataggine e stupidità»; quella prigione dalla quale sarebbe forse uscito solo quando il diavolo, imparando la dottrina cristiana, fosse stato invogliato a fare opere di misericordia, come scrive nella lettera a Pietro Brighenti del 2 novembre 1821. L’antimodernismo leopardiano è radicale, ma non è conservatorismo, tanto da mostrarsi la sua idea di liberazione del corpo quasi come postmoderna. Al contrario di quanto i moderni avevano sostenuto ([2708-2709], p. 541), infatti, non sono intelletto e anima che influiscono sul corpo, ma è il corpo che determina le fortune dell’anima, quanto dell’intelletto:

« Tutte le facoltà dell’animo nostro non sono in mano della fortuna, come ogni altra cosa che ci appartenga? […] Può nessuno assicurarsi o vantarsi di non aver mai a perder l’uso della ragione, o per sempre o temporaneamente; o per disorganizzazione del cervello, o per accesso di sangue o di umori al capo, o per gagliardia di febbre, o per ispossamento straordinario di corpo che induca il delirio o passeggero o perpetuo? Non sono infiniti gli accidenti esteriori imprevedibili o inevitabili che influiscono sulle facoltà dell'animo nostro siccome su quelle del corpo? […] In somma se il nostro corpo è tutto in mano della fortuna, e soggetto per ogni parte all’azione delle cose esteriori, temeraria cosa è il dire che l’animo, il quale è tutto e sempre soggetto al corpo, possa essere indipendente dalle cose esteriori e dalla fortuna » ([2801-2804], p. 556).

In questa pagina dello Zibaldone datata 21 Giugno 1823, entrano in gioco l’idea delle circostanze e della fortuna, come elementi di determinazione della vita umana. Riscattando il corpo e abbandonando l’esistente alle circostanze, Leopardi vuole vanificare qualsiasi pensiero che intenda inserire le cose in un contesto razionalmente e positivamente determinato, per cui ogni cosa ha il suo posto, e tutto ciò che accade, accade per necessità. Lo stesso però, contro l’ottimismo dei moderni (soprattutto di Leibniz), non ritiene di opporre un semplice (e semplicistico) pessimismo, pur essendo il nostro una piccolissima miseria di mondo, rispetto a tutti i possibili mondi, perché: «Non ardirei però estenderlo a dire che l’universo esistente è il peggiore degli universi possibili, sostituendo così all'ottimismo il pessimismo. Chi può conoscere i limiti della possibilità?» ([4174], p. 854). Né, quindi, fatalismo, né necessitarismo, ma pura contingenza si manifesta nelle cose. Questo dovrebbe incentivare al buon uso del proprio corpo, perché da esso dipende anche lo stare bene della nostra anima, giacché: «Le sensazioni non le prova il corpo, ma l’anima, qualunque cosa s’intenda per anima» ([384], p. 119). Da qui la difficoltà che il nostro corpo vive nello stato di costrizione forzata, perché: «Nel corpo servo anche l’anima è serva» ([255], p. 92). Malattia e costrizione fisica condizionano il vigore che il corpo esprime come sua naturale e salutare forma di vita, come voluta dalla natura. Malattia e costrizione fisica sono due elementi innaturali, e questo spiega perché giovani e anziani proprio della malattia, facciano comune esperienza:

« Anche i giovani più facili a disprezzar la vita, coraggiosissimi nelle battaglie e in ogni rischio, sono bene spesso paurosissimi nelle malattie, tanto per la detta cagione della minor forza del corpo, e quindi dell’animo, quanto perchè non possono opporre alla morte quell'irriflessione, quel movimento, quell’energia, che gl’impedisce di fissarla nel viso, in mezzo ai rischi attivi » ([295], p. 100).

Quello che emerge è la netta divisione tra vita e esistenza; con quest’ultima non ci si può esimere dal fare i conti. La vita si esprime nel vigore del corpo libero, nella sua immersione profonda nel mondo, che è quel “fissare in viso” con cui i giovani affrontano le cose. L’esistenza è l’ingresso nella nullità delle cose che si mostra nella tensione della noia, radice dell’esistenza stessa:

« la somma vera della vita, dov’è maggiore? in quello stato dove ancorchè gli uomini vivessero cent’anni l’uno, quella vita monotona e inattiva, sarebbe (com’è realmente) esistenza, ma non vita, anzi nel fatto, un sinonimo di morte? ovvero in quello stato, dove l’esistenza ancorchè più breve, tutta però sarebbe vera vita? » ([626-627], p. 163).

Ecco la difficoltà maggiore del nostro corpo davanti alla malattia e alla quarantena, ecco a cosa ci costringeranno questi giorni: all’esistenza che si pone davanti alla vita. La realtà quotidiana mischia costantemente il duplice piano dell’esistenza e della vita che raramente si trovano in parallelo ma sempre intersecate. È la vita che ci fa immaginare il futuro, terra della speranza, che diventa sempre più tale con il procedere dell’esistenza, ma l’esistenza è quel qualcosa che in maniera carsica, come una specie di rumore di fondo accompagna e solca la vita. È nell’esistenza che l’uomo sperimenta la noia, quel «desiderio della felicità, lasciato, per così dir, puro» ([3715], p. 727), che contraddistingue quello stare in maniera differente tra le cose rispetto agli animali, che caratterizza l’uomo. Messo a tacere il corpo, la vita, in questi giorni di mezzo, tra la minaccia della malattia e la quarantena, ciascuno dovrà fare i conti con il demone della noia:

« Ed essendo la noia, pena e dispiacere, segue che l’uomo, quanto ei sente la vita, tanto ei senta dispiacere e pena. Massime quando l’uomo non ha distrazioni, o troppo deboli per divertirlo potentemente dal desiderio continuo del piacere; cioè insomma quando egli è in quello stato che noi chiamiamo particolarmente di noia » ([3622], p. 709).

Non che rendersi conto della condizione umana debba necessariamente essere considerata una dimensione matta e disperata. Essa sarà piuttosto l’occasione per porci, per davvero, davanti a ciò che sempre noi siamo, in attesa di ritornare alla vita, al corpo come vigore, come libertà:

« perch’essi mali danno risalto ai beni, e perchè più si gusta la sanità dopo la malattia, e la calma dopo la tempesta: ma perchè senza essi mali, i beni non sarebbero neppur beni a poco andare, venendo a noia, e non essendo gustati, nè sentiti come beni e piaceri, e non potendo la sensazione del piacere, in quanto realmente piacevole, durar lungo tempo » ([2601-2602], pp. 522-523).

21 marzo 2020

SULLO STESSO TEMA

G. Zuppa, Il sottosuolo filosofico del nostro tempo

M. Tommasi, Una relazione di cura medico-paziente: una relazione tra filosofi

DELLO STESSO AUTORE