Larkin, il lugubre scriba che spiava dalle "finestre alte" dell'ordinario

Semisconosciuto in Italia, è considerato il poeta britannico più importante del secondo Novecento. Scrisse versi “semplici" in cui la realtà abituale è presentata nei suoi dettagli, nei suoi tedi, nei suoi drammi, nelle sue “umane troppo umane” contentezze e nelle sue fugaci – quasi sempre lugubri – rivelazioni. L’intuizione fondamentale della sua poesia è che c’è sempre e costantemente un morire, ovunque: un "finire" capillare e spesso inavvertito, silenzioso, talvolta paradossalmente rigoglioso.

Nella nostra esperienza c’è sempre qualcosa di inceppato. Quando intratteniamo relazioni col mondo e con gli altri, quasi mai avvertiamo una sensazione di completa soddisfazione: una parola fuori posto, un gesto o un'espressione del viso che ci tradiscono o che danno l’impressione sbagliata di ciò che si prova veramente. Le gaffe, gli imbarazzi, la goffaggine, gli imprevisti, le scenette patetiche che sono all’ordine del giorno. Il male che ci risparmieremmo a tutti i costi, anche a costo di quello degli altri, degli stessi cari. Il male che non vorremmo fare e che facciamo. Insomma, la nostra quotidianità è sempre “stonata”, nel senso che non si accorda mai perfettamente con tutto il resto: il resto delle cose, delle altre persone, persino di noi stessi. Spesso, anche nei momenti che percepiamo come più solenni o pregni di senso, interviene un dettaglio a incrinarne la superficie. Ed è un attimo che la crepa si espanda, e penetri nel profondo. La vita, anche al suo apice, si frantuma.

Ma la vita, perlopiù, è fatta di giornate ordinarie che tutto sanno fuorché di solenne. E noi vi siamo dentro, “acquattati”, come dei rospi. E le cose che abitano la vita stanno lì, anch’esse acquattate, e anfibie, a pesarci sul cuore. Altro che Schiller, Nietzsche, D’Annunzio: non si può vivere la propria vita come “un’opera d’arte”! Sicuramente non è possibile farlo in quel senso “estetistico” che pretenderebbe di indorare ogni istante di un vissuto, il nostro, che consta dei suoi ricorrenti attimi di squallore, fastidio, insulsaggine. Chi vi riuscisse – magari proprio come D’Annunzio – apparirebbe se non ridicolo, almeno un po’ “esaltato”, o comunque non ordinario: talvolta anche “straordinario”, indubbiamente, nel senso buono. Ma a prezzo di una certa, cara, umana normalità.

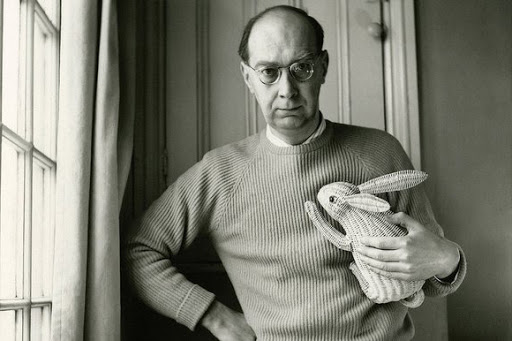

Acquattate per la città portuale di Kingston upon Hull, affacciata sull’Humber, nello Yorkshire, ci sono diverse sculture raffiguranti dei rospi: Toads, in inglese. Toads è anche il titolo di uno dei componimenti più celebri di Philip Larkin (1922-1985): semisconosciuto in Italia, è considerato il poeta britannico più importante del secondo Novecento. Dopo gli studi a Oxford ha sempre lavorato come bibliotecario, lontano dai tran tran accademici e letterari: a Hull, nella biblioteca universitaria, dal 1955 all’anno della sua morte. Hull appare la città perfetta per l’oscuro Larkin, che la dipingeva nelle lettere come una «spaventosa discarica gelida e puzzolente di pesce». Ma sarà proprio Hull a renderlo il poeta che è stato. A lui sono non a caso dedicati monumenti, edifici, pub, e appunto, questa installazione di giganti rospi, che sparsi qui e lì attirano l’attenzione dei passanti, e li guardano col loro volto enigmatico e disturbante.

Disturbante come la consueta ma sinistra routine del lavoro, che accovacciata comodamente nelle nostre giornate, le ingombra in un ripetersi automatico di cui infine si fatica a scorgere un senso che non sia quello del mero “tirare a campare”. E pure che fosse, conviene davvero barattare quasi tutto il proprio tempo per uno stipendio, sobbarcandosi un simile stillicidio?

Perché dovrei lasciare che questo rospo, il lavoro

Stia acquattato sulla mia vita?

Non posso usare il mio ingegno come un forcone

E scacciare via la bestia?

Sei giorni a settimana insozza

Col suo veleno nauseabondo

Giusto perché si paghi una manciata di bollette!

Ciò è fuori da ogni misura.

Eppure c’è chi, con un po’ di “ingegno”, è in grado di sottrarsi al servile giogo del rospo. E pur vivendo una vita palesemente grama, tutto sommato sembra più felice dell’impiegato, costretto alla sua asfissiante occupazione.

Un sacco di gente vive nei vicoli

col fuoco in un secchio,

mangiano frutti cascati per il vento e sardine in scatola.

Sembra che a loro piaccia.

I loro marmocchi hanno i piedi nudi,

le loro indicibili mogli

sono magre come capre ‒ eppure

nessuno muore di fame.

Ma Larkin, come molti, sente di essere lui stesso, in fondo, “toady”, che è un aggettivo che gli inglesi usano per riferirsi a chi è particolarmente condiscendente e, in maniera un po’ viscida, ossequia i superiori.

Ah, se fossi abbastanza coraggioso

per gridare: Al diavolo la tua pensione!

Ma so, fin troppo bene, che è la materia

di cui sono fatti i sogni:

Perché qualcosa di sufficientemente “rosposo”

si accovaccia anche in me;

le sue zampe sono pesanti come la sfortuna,

e fredde come la neve.

Larkin è stato definito dal premio Nobel Derek Walcott il “maestro dell’ordinario”: si oppose ai linguaggi ermetici, evocativi e circonvoluti dei modernisti (Eliot, Woolf, Pound). Scrisse versi “semplici”, utilizzando un lessico familiare (il che influì molto sull'apprezzamento del pubblico): attraverso di essi la realtà abituale è presentata nei suoi dettagli, nei suoi tedi, nei suoi drammi, nelle sue “umane troppo umane” contentezze e nelle sue fugaci – quasi sempre lugubri – rivelazioni. Spesso le ambientazioni sono quelle delle periferie delle città industriali, o rimandano alla monotonia dei quartieri residenziali britannici, con le loro interminabili file di Terraced Houses.

Ho per le mani la sua ultima raccolta (ne pubblicò in tutto quattro): High Windows (Finestre alte). Uscì nel 1974, ed è stata tradotta in italiano da Enrico Testa nel 2002 per Einaudi. Essa può considerarsi una silloge della poetica di Larkin. Forse è il suo lavoro più riuscito. Qui, il tetro pessimismo del poeta non è afflitto, né compiaciuto. È, come lo definisce Testa, “secco”. Larkin non sembra essere fosco perché ne ha il desiderio o perché l’esistenza del male lo raccapricci al punto da dover cantarne l’obbrobrio esistenziale, quasi ad esorcizzarlo. È un male “discreto”, il suo. Quello insediato nell’indifferenza di tutti i giorni: non necessariamente quello della violenza, che fa scandalo. È quello della vecchiaia e della malattia, delle cose che finiscono senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Larkin si domanda com’è possibile che i “vecchi scemi” che vede semi-paralizzati in un ospizio non urlino di terrore di fronte alla consapevolezza che la morte è loro vicinissima.

[…] Il loro aspetto mostra che sono prossimi:

capelli di cenere, mani da rospo, volti rugosi come prugne secche –

Come possono far finta di nulla?

Non c’è altra spiegazione: stanno vivendo nei propri ricordi. E l’improvvisa realizzazione che ne consegue è commovente.

Ma forse essere vecchi è avere stanze illuminate

dentro la testa, e in esse delle persone, che recitano.

[…] È là che vivono:

non qui e adesso, ma dove tutto è successo un tempo.

[…] È per questo forse che se ne stanno calmi.

(Vecchi scemi)

Alcune persone che lo conoscevano hanno dichiarato che Larkin fosse convinto che nulla abbia senso, che non c’è un Dio o una vita ultraterrena, che le persone si sposano e fanno figli solo per avere qualcuno che li accudisca in vecchiaia – che lenisca il dolore. Il dolore è la morte che attraversa tutto, e non cessa. Pare che Larkin fosse ossessionato dall’idea di dover morire sin da quando era ventenne. Era un’idea che lo terrorizzava, ma che non rifuggiva negli scorci dicembrini del cimitero di Hull («dove non c’è nulla di romantico»): una volta scrisse che «per me la depressione è ciò che erano i narcisi per Wordsworth». L’intuizione fondamentale della sua poesia è che c’è sempre e costantemente un morire, ovunque: un "finire" capillare e spesso inavvertito, silenzioso, paradossalmente rigoglioso.

Spuntano sugli alberi le foglie;

i germogli secchi s’allentano e distendono

in una verdezza simile al dolore.

(Gli alberi)

L’erba tagliata inerme s’adagia:

se corto è il respiro

che sale dagli steli falciati

quanto è lunga la morte!

Si muore nelle bianche ore

di giugno dalle giovani foglie

con i fiori dei castagni,

con le siepi imbiancate come di neve

[…]

(Erba tagliata)

Il poeta-rospo è immerso nel suo fango imbevuto di dolore, e vi naviga, con occhio vitreo. Ciò, pertanto, non gli impedisce di meravigliarsi di certe fulgide vette dell’esistere: Larkin non si approccia alle cose con atteggiamento da “ideologo del male”, come se dovesse cercarvelo a tutti i costi. Si tratta per questo di una meraviglia viepiù genuina. Proprio perché egli è The Less Deceived, come recita il titolo della sua prima raccolta (1955), può vedere senza filtri sia l'immensità della tenebra sia i bagliori che improvvisamente vi lampeggiano. Come quando, in mezzo a tutto il “nero”, si lascia abbacinare dall’incanto del sole che è dono puro, un vero e proprio miracolo: in mezzo all’indifferenza della natura, sembra esserci Qualcuno che offre infinitamente.

[...] Coniato là, sulle linee

solitarie dell’orizzonte,

tu esisti apertamente.

I nostri bisogni di ora in ora

salgono e poi, come angeli, ritornano.

Tu sei come una mano che si apre

e che in eterno dona.

(Solare)

Ma al sole fa da controcanto una luna leopardiana. Larkin la scorge dalla finestra «dopo una pisciata», e pensa ch’essa, nel suo filarsela tra le nubi, è come la giovinezza: se ne va per tutti, ma da qualche parte resta intatta per qualcun altro. «C’è qualcosa di ridicolo in tutto questo» (Tristi passi).

Il cinismo di Larkin è quello di uno che vede nella trasmissione del male di generazione in generazione qualcosa che andrebbe arrestato a qualunque costo. Tuttavia non siamo al riparo in nessun caso, perché i primi a farci del male sono i nostri genitori, semplicemente mettendoci al mondo e crescendoci.

Mamma e papà ti fottono.

Magari non lo fanno apposta, ma lo fanno.

Ti riempiono di tutte le colpe che hanno

e ne aggiungono qualcuna in più, giusto per te.

Ma sono stati fottuti a loro volta

da imbecilli con cappello e cappotto all’antica,

che per metà del tempo facevano moine

e per l’altra metà si prendevano alla gola.

L’uomo passa all’uomo la pena.

Che si fa sempre più profonda come una piega costiera.

Togliti dai piedi, dunque, prima che puoi,

e non avere bambini tuoi.

(Sia questo il verso)

Non c’è alcuna speranza, allora? Verrebbe da dire di no, però intanto la composta disperazione del poeta non rinuncia a indicare ciò che non va. Che il male sia percepibile come male ci dice perlomeno che il suo impossibile opposto è pensabile, o vagheggiabile. Con delle punte di ribrezzo “ecologista” si rammarica, sebbene sempre con disincantato sarcasmo, di fronte alla cementificazione selvaggia e alla scomparsa delle campagne:

[...] e quando la parte vecchia batterà in ritirata

di fronte alla lugubre avanzata dei grattacieli

potremo pur sempre scappare in macchina.

[…]

Ed ecco l’Inghilterra scomparire,

le ombre, i viottoli, i prati,

i municipi, i cori intagliati.

Ci saranno sì dei libri; e qualcosa

nelle gallerie ancora; ma per noi

soltanto pneumatici e cemento.

(Andare, andare)

Quindi forse qualcosa è più desiderabile di altro. Qualcosa di meglio, di buono, c’è, anche se precario. Se non altro che l’Inghilterra rurale non scompaia del tutto. Ma chissà se Larkin pensasse che valesse la pena affaccendarsi per ottenere o conservare ciò che gli appariva “buono”. Forse aveva una troppo scarsa fiducia nel genere umano.

Nel grigio squallore dei giorni, dei secoli addirittura (alcuni dei componimenti più affascinanti sono quelli in cui Larkin descrive dettagliatamente e in modo del tutto naturale scene di vita quotidiana di epoche e luoghi lontanissimi da lui), preferisce piuttosto sposare la “bellezza” fulminea, innocente e un po’ bacchica di un certo piacere da gozzoviglia maschile: ne I giocatori di carte la scena è quella di una locanda fiamminga sperduta tra alberi secolari in cui i protagonisti, mezzo ubriachi, giocano, cantano, mangiano, fumano, sputano, pisciano e scoreggiano mentre fuori imperversa un temporale. Gli pare questa la «bestiale, segreta pace!».

Larkin spesso guarda fuori dalla finestra, dopo aver “pisciato”, o durante. Oppure contempla la tenda nel buio della sua camera da letto, dopo essersi svegliato improvvisamente alle quattro del mattino. In quei momenti vive le sue folgorazioni (Aubade è tra le più agghiaccianti di queste rivelazioni notturne). A chi non capita? Ma quale poeta ha il coraggio di renderlo noto, di cantare momenti così patetici, e rimanere per ciò stesso seriamente poeta? L’eureka esclamato sulla tazza del cesso è roba da film comico, e invece in Larkin queste immagini ci restituiscono un brivido lirico di assoluta potenza: i nostri modesti vissuti sono sempre sulla soglia di una nuova sorpresa (auto)comprensione. Animali razionali, forse per questo.

E via così, di illuminazione in illuminazione, finché il rospo, dopo tanto sguazzare, giunge a intravedere il luccicante valore di qualcosa che pare inopportuno nel tremendo regno dell’assenza. Ma per Larkin è proprio l’inopportuno a costituire la cifra della realtà. È quando c’è un inceppamento, di qualsiasi sorta, che essa si mostra per quel che è. E allora non c'è pessimismo o ottimismo che tengano: entrambi si rivelano categorie insufficienti. Così recita uno dei suoi ultimi componimenti, The Mower, mai finito in nessuna raccolta:

Il tosaerba si è inceppato, due volte; inginocchiandomi, ho trovato

un riccio incastrato tra le lame,

ucciso. Stava nell'erba alta.

L'avevo visto prima, e gli avevo anche dato da mangiare, una volta.

Ora avevo sbranato il suo mondo discreto

irrimediabilmente. La sepoltura non mi è stata d'aiuto:

la mattina dopo io mi sono alzato e lui no.

Il primo giorno dopo una morte, la nuova assenza

è sempre la stessa; dovremmo stare attenti

l'uno all'altro, dovremmo essere gentili

finché c'è ancora tempo.

E anche Finestre alte si chiude con un’immagine sghemba rispetto alla grande voragine di devastazione in cui siamo gettati, e attorno alla quale fa la ronda la penna di Larkin. The Explosion ci mostra un gruppo di minatori negli attimi immediatamente precedenti al disastro. Uno di loro, prima di entrare nella miniera dove troverà la morte con gli altri compagni, ha poggiato un nido di uova d’allodola sull’erba, lontano dalla bocca della cava. Durante l’omelia funebre le mogli vedono, in una sorta di rapimento estatico, i mariti circondati dalla luce: «uno mostrava le uova intatte». Un’attenzione minuscola, nulla a confronto delle vite spezzate, ma che si è protratta oltre la morte stessa. Le allodole spiccheranno il volo.

Of each other, we should be kind

While there is still time.

8 agosto 2021