Stato, Chiesa, Patti Lateranensi

Lo Stato italiano, nonostante le sue intenzioni pubbliche, è ancora uno Stato che, oggettivamente, si proclama cattolico.

di Emanuele Severino

La revisione della Costituzione è tra i compiti più importanti della nuova legislatura. Poiché il governo di centro-destra prevede di affrontarlo fra quattro anni, vorrei mettere in evidenza una questione centrale ma del tutto trascurata, che rende ancora più auspicabile la riduzione dei tempi di attesa.

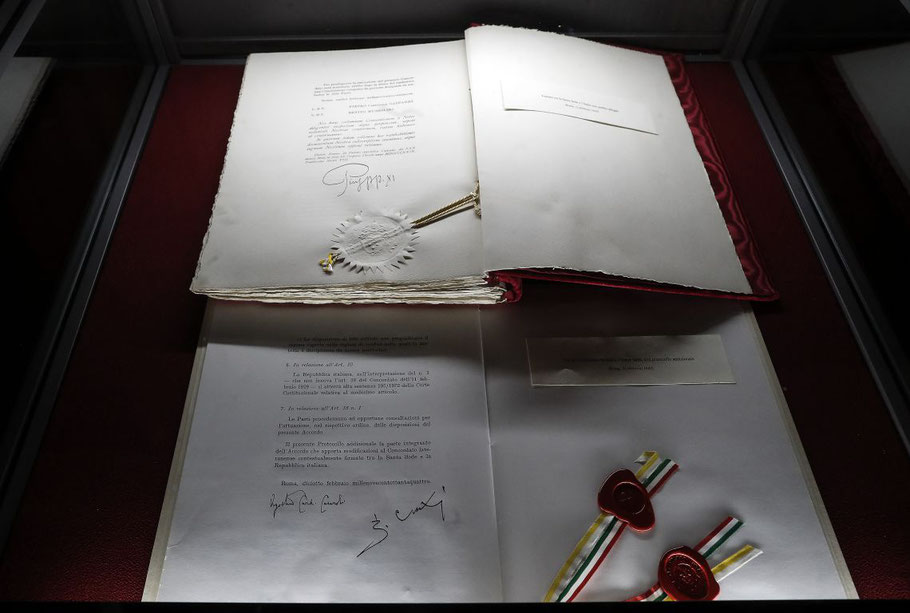

Tra gli anni Cinquanta e Ottanta ci si è convinti che l’art. 7 della Costituzione italiana contenesse una grave contraddizione e che in sostanza affermasse: «Lo Stato italiano è cattolico e insieme laico», «è e non è cattolico». Anche per eliminare questa contraddizione si è giunti, nel 1984, alla revisione dei Patti Lateranensi tra Stato e Chiesa del 1929, che erano stati recepiti nell’art. 7. In effetti, se una legge è contraddittoria, è contraddittorio anche tutto ciò che viene compiuto in relazione a essa – ed è anche illegale, visto che la logica sta alla base del diritto.

Per l’art. 1 del Trattato su cui quei Patti si fondano «L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato». E il 2° comma dell’art. 7 della attuale Costituzione dichiara che i rapporti tra Stato e Chiesa «sono regolati dai Patti Lateranensi». Ma una volta convinti che tale dichiarazione contraddice il carattere globalmente «laico» della Costituzione, si è operata nel 1984 una revisione di quei Patti, stabilendo, consenziente la Chiesa, che da allora non sarebbe stato «più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato» (art. 1 Prot. addiz.).

Ed eccoci alla domanda decisiva: questa revisione dell’84 ha eliminato la presunta contraddizione dell’art. 7, o non l’ha piuttosto sostituita con un’altra e ben più grave?

Inoltre, la seconda parte del 2° comma dell’art. 7 della Costituzione recita: «Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». Domando: la cosiddetta «revisione» del 1984 è una semplice «modificazione» dei Patti, oppure ne è l’abolizione, la cancellazione, l’annullamento?

Queste domande si riferiscono a un fatto politico-giuridico (i Patti Lateranensi), ma hanno un carattere innanzitutto logico-filosofico, che non è fondato dalla prospettiva giuridica, ma all’opposto la fonda.

Intanto, le «modificazioni» di cui parla quel 2° comma non possono essere così radicali da portare alla cancellazione e abolizione dei Patti Lateranensi: altrimenti la 1a parte di quel comma non potrebbe dire che i rapporti tra Stato e Chiesa «sono regolati dai Patti Lateranensi». Le «modificazioni» non debbono cioè abolire la sostanza, l’essenza di quei Patti. Se lo facessero, allora sì che esse richiederebbero, secondo la Costituzione stessa, un «procedimento di revisione costituzionale».

In che consiste, dunque, quella «sostanza» o «essenza»? Consiste nei primi due articoli del Trattato del 1929, il primo dei quali afferma, si è visto, che la religione cattolica è «la sola religione dello Stato», e il secondo che «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede». Lo Stato della Chiesa viene cioè riconosciuto dall’Italia; ma la sua riduzione alla Città del Vaticano è compensata dal fatto che l’Italia tutta si dichiara cattolica. La sostanza, l’essenza di quei Patti è una concessione reciproca, una compensazione, appunto. Abolire questa reciprocità è abolire la loro essenza, vanificarli.

Il 2° comma dell’art. 7 della Costituzione dice tuttora che i «rapporti» tra Stato e Chiesa cattolica «sono regolati dai Patti Lateranensi». Ma se ha valore la revisione dell’84 ciò vuol dire ormai che quei rapporti sono regolati da qualcosa che non c’è più, che è stato annullato, o che esiste soltanto in apparenza, e dunque non regola più realmente quei rapporti. Si è erroneamente pensato che tale annullamento fosse anch’esso una semplice «modificazione» dei Patti e che dunque (stante la 2a parte di quel comma, sopra richiamata) non fosse richiesto alcun «procedimento di revisione costituzionale»; sì che tuttora, per la nostra Costituzione, quei Patti regolano i rapporti tra Stato e Chiesa.

Tra la revisione del 1984 e il testo attualmente vigente della Costituzione esiste dunque una contraddizione che riguarda l’essenza stessa dei Patti Lateranensi. E la Costituzione dice che i Patti Lateranensi regolano i rapporti tra Stato e Chiesa, i Patti Lateranensi vivi e vegeti, e non la loro apparenza o il loro cadavere, cioè non i Patti Lateranensi quali sono stati ridotti dalla revisione del 1984.

Ma la Costituzione è la legge alla quale tutte le altre leggi devono adeguarsi. Ne segue che la revisione del 1984 è anticostituzionale! Per farla diventare costituzionale sarebbe necessario fare ciò che ancora non è stato fatto (o non si è voluto fare), cioè procedere alla revisione del testo costituzionale.

Alla presunta contraddizione dell’art. 7 è subentrata dunque quella ben più grave contraddizione per la quale viene fatta valere come legge dello Stato una legge anticostituzionale, ossia una legge che non è legge.

Infine, se la «revisione» dell’84 è anticostituzionale, quello italiano è ancora uno Stato che si proclama cattolico. Da questa circostanza prendeva le mosse il mio articolo pubblicato dal «Corriere» il 23 aprile scorso, dove si sosteneva che, dato il testo attuale della Costituzione, la Chiesa non opera alcuna «ingerenza» impropria quando intende determinare le questioni interne dello Stato italiano (si pensi all’invito dei vescovi e del Papa, dopo le elezioni, a rivedere le leggi su aborto, famiglia, scuola, ecc.), ma ha tutto il diritto di esigere, sulla base dei Patti Lateranensi, che uno Stato cattolico non legiferi in contrasto con la dottrina cattolica.

Sin dall’inizio la vocazione del cristianesimo è teocratica; ma sic stantibus rebus la nostra normativa costituzionale autorizza e benedice nel modo più esplicito quella vocazione.

Nel 1929 «Civiltà Cattolica» scriveva che il risultato essenziale dei Patti era la «restaurazione cristiana della società», la «rinnovazione dell’Italia stessa tornata cristiana nella sua legislazione, nella sua educazione, nella sua vita domestica e civile, privata e pubblica». Luigi Sturzo metteva in evidenza che Pio XI aveva posto «come condizione sine qua non» dell’accordo «la stipulazione di un concordato che assicurasse l’influenza cattolica nel regno d’Italia». «Per quanto riguarda lo Stato» scriveva Palmiro Togliatti «non vi è dubbio che esso, sul terreno ideologico, ha capitolato.» Lo stesso Pio XI dichiarava solennemente che «non è l’Organizzazione cattolica in Italia che si sottopone alla sovranità dello Stato […] ma è il Sommo Pontefice che dispone quello che giudica potersi e doversi fare»; e a proposito della «libertà di coscienza» dell’individuo, aggiungeva che «la coscienza sfugge ai poteri dello Stato» ma non a quelli della Chiesa, e che lo Stato non deve ammettere nulla che «non s’accordi con la dottrina e con la pratica cattolica».

Ebbene, nel 1984 si arriva alla revisione dei Patti. E che cosa sta al suo centro? Nientemeno, la dichiarazione che non è «più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano» – con tutte le conseguenze di questo terremoto (tra le quali l’introduzione del carattere opzionale dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane). Vogliamo ancora dire che questa revisione è stata una semplice «modificazione» dei Patti? O non si deve prender atto, all’opposto, che nell’84 è stata rovesciata e dunque annullata la loro essenza e sostanza? Non vedo come si possa evitare questa seconda risposta. Nell’84 quei Patti hanno subìto un vulnus che ne ha ucciso lo spirito. (E credo che sia ancora da capire come ciò sia stato possibile.) Ma allora le conseguenze sono gravi e sorprendenti. Le indico nel modo più conciso.

Ripropongo in sintesi l’argomentazione qui sopra sviluppata.

Nel 1984 i Patti Lateranensi hanno subìto – si dice – una «revisione». Non da poco, osservo. Anzi, radicale. Nel 1984 lo Stato italiano ha infatti cessato di dichiararsi cattolico. Da allora, in Italia, il cattolicesimo non è più la religione di Stato. (O almeno si pensa che non lo sia più.)

Non si è trattato dunque di una «revisione», o «modificazione», ma di un sovvertimento, di una vera e propria abolizione della sostanza dei Patti Lateranensi. Al loro centro stava infatti questo accordo: lo Stato italiano riconosce l’esistenza dello Stato della Chiesa, la cui riduzione alla Città del Vaticano, cioè ai minimi termini, viene però «compensata» dalla esplicita dichiarazione dell’Italia di essere uno Stato cattolico. Ma una volta abolita – nel 1984 – la cattolicità dello Stato, i Patti Lateranensi non sono stati «revisionati», o «modificati», bensì sostituiti da un’altra pattuizione. Hanno subìto un vulnus che ne uccide lo spirito.

Sennonché il 2° comma dell’art. 7 della nostra Costituzione dice tuttora che i «rapporti» tra Stato e Chiesa cattolica «sono regolati dai Patti Lateranensi». Se stiamo a quanto si è rilevato qui sopra, ciò vuol dire che quei rapporti sono regolati da qualcosa che non esiste più, o che esiste soltanto in apparenza.

Esiste dunque una contraddizione tra la «revisione» del 1984 e il testo della Costituzione. Ma la Costituzione è la legge alla quale tutte le altre leggi devono adeguarsi. Ne segue che la «revisione» del 1984 è anticostituzionale. Per farla diventare costituzionale sarebbe necessario fare ciò che ancora non è stato fatto, ossia sarebbe necessario procedere alla revisione del testo costituzionale.

Ma se quella «revisione» è anticostituzionale, lo Stato italiano, nonostante le sue intenzioni pubbliche, è ancora uno Stato che, oggettivamente, si proclama cattolico. La «revisione» dei Patti Lateranensi, operata nel 1984, dice che il cattolicesimo non è più religione di Stato, e dunque abolisce oggettivamente l’essenza dei Patti Lateranensi, e pertanto tale «revisione» resta smentita dalla Costituzione stessa, che continua a considerare i Patti Lateranensi come la norma che regola i rapporti tra Stato italiano e Chiesa, e cioè non li assume come una normativa abolita.

Da queste circostanze si sviluppava, appunto, il mio articolo pubblicato dal «Corriere» il 23 aprile 2001 e riportato all’inizio del capitolo seguente, dove si sosteneva che, dato il testo attuale della Costituzione, la Chiesa non opera alcuna «ingerenza» impropria nelle questioni interne dello Stato italiano, ma ha tutto il diritto di esigere, sulla base dei Patti Lateranensi, che uno Stato che si dichiara cattolico non legiferi in contrasto con la dottrina cattolica.

Tratto da E. Severino, Nascere, Rizzoli 2005

23 giugno 2021