Filosofia del meditare come strumento della consapevolezza hic et nunc

E se la domanda fosse perché farsi delle domande?

Trascorriamo ogni nostro attimo presente a domandarci cosa ci riserva il futuro; domandiamo al nostro passato il perché del nostro presente; e, in ultimo, domandiamo a ciò che definiamo futuro quel che sarà di noi al di là dell’unica certezza che abbiamo.

Nell’atto stesso del porre la domanda, immediatamente spostiamo l’attenzione oltre il momento stesso del domandare, proiettando la nostra mente avanti o indietro. Oserei dire eccessivamente avanti o indietro. Dunque, trasportiamo noi stessi, in senso metaforicamente fisico, in momenti che non sono più o in momenti che ancora non sono e che forse non saranno.

Dunque, se proprio sentiamo la necessità di volerci porre una domanda, questa dovrebbe essere: dove ci troviamo adesso?

O meglio, “siamo” hic et nunc?

Il titolo voleva essere una provocazione, ovviamente “il domandare”, l’indagare su ciò che ci circonda è una delle capacità più interessanti di cui disponiamo. Ma forse non lo facciamo nel modo corretto, soprattutto oggi.

In una società caratterizzata dalla velocità, dalla famosa “mancanza di tempo”, dall’ansia, dall’angoscia e dal dolore, dovremmo riuscire sempre a ritagliare del tempo per pensare, e dunque domandare. Nel mondo di oggi, come sostiene Byung-Chul Han abbiamo rinunciato alla noia, alla contemplazione, al diritto alla stanchezza.

In questi termini siamo portati a sfruttare la nostra capacità del domandare fino all’esasperazione, tale che non riusciamo più a trovare un senso al nostro domandare, o meglio, al nostro interrogare l’oggi, provando quasi una vera è propria attrazione nel catapultarci in realtà che ormai non sono più, alla ricerca costante di un altro presente che viene identificato con angoscia, ansia e dolore.

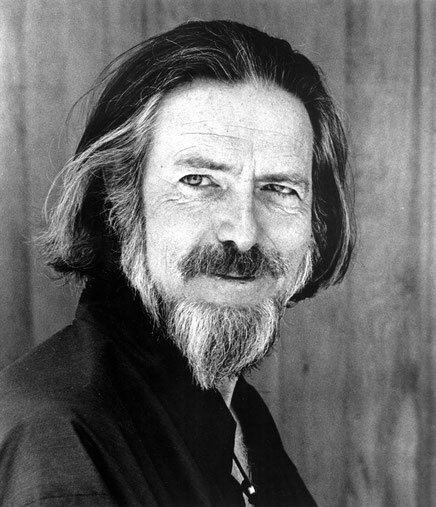

Alan Watts scriveva in Diventa ciò che sei: «il potere dei ricordi e delle aspettative è tale che per la maggior parte degli esseri umani il passato e il futuro sono… più reali del presente». Se è così, mi sento di sostenere che è proprio il nostro allontanarci a produrre angoscia. Il “non poter essere” altrove ma qui e ora ci addolora. Questo implica il non essere “padroni di se stessi” e dunque, oserei dire, consapevoli e coscienti della vera realtà.

Bisognerebbe, recuperando Heiddeger, porre l’accento, piuttosto che su una sorta di superamento oltre e verso qualcosa, su un modo nuovo di porsi nel mondo. Ciò verso cui l'uomo trascende è il mondo stesso e non vi è quindi alcun spostamento o oltrepassamento, bensì un mutamento della capacità percettiva del mondo.

Una delle soluzioni a questa visione catastrofica è quella avanzata in La scomparsa dei riti da Byung-Chul Han, ovvero il recupero dei riti:

« I riti riassumono il mondo, producono un forte rapporto col mondo, mentre alla base della depressione c’è una smodata autoreferenzialità. Del tutto incapaci di uscire da se stessi e di superarsi proiettandosi nel mondo, ci si incapsula ».

Ma a mio avviso, la vera “via d’uscita” è un’altra, spesso sottovalutata, ovvero quella che, sempre Byung-Chul Han propone in La scomparsa dei riti, ovvero

« una rivitalizzazione della vita contemplativa: la crisi del tempo sarà superata solo nel momento in cui la vita attiva, anch’essa in piena crisi, accoglierà nuovamente in sé la vita contemplativa ».

Una delle modalità della vita contemplativa potrebbe considerarsi la meditazione. Ma, è forse possibile trovare un quid che possa avvicinare filosofia e meditazione? Forse la risposta sta proprio nel fatto stesso che ce lo stiamo chiedendo. Sono unite dall’atto del domandare.

Meditare, in maniera elementare, significa tornare ad uno stato “sospeso” in cui si è meravigliati dell’esistenza del mondo e della propria esistenza, delle cose belle così come delle cose banali, per come sono nell’adesso.

Quindi, se è così, considerato che l’unico arco temporale in cui abbiamo un qualche potere è proprio quello attuale, l’eterno presente, qui solo dobbiamo indirizzare la nostra attenzione e provare ad interrogare.

Non appena si fa chiaro che non si può assolutamente sfuggire alla realtà del presente, perché quell’Io di cui spesso si parla, non è nient’altro che ciò che conosco ora, tutto comincia ad assumere toni diversi e dunque lo stato in cui versiamo, ovvero il provare continuamente ad uscire fuori del presente, deve cessare.

Non resta alcun’altra possibilità se non la presa di coscienza del presente con tutto ciò che comporta, quindi dolore, paura, noia o della sofferenza nella stessa maniera completa in cui si è coscienti del piacere. L’organismo umano ha le più meravigliose facoltà di adattamento sia al dolore fisico sia a quello psichico. Ma queste possono funzionare appieno solo quando il dolore non viene continuamente chiamato in causa da questo sforzo interiore di liberarsene, di separare l’‘Io’ dalla sensazione. Lo sforzo crea uno stato di tensione in cui il dolore aumenta. Ma quando la tensione (o meglio, il nostro concentrarci su altro e non sul presente) cessa, mente e corpo incominciano ad assorbire il dolore come l’acqua reagisce a un colpo o a un taglio.

In effetti, essere consapevoli della realtà, del presente che è vissuto, significa scoprire che in ogni istante l’esperienza dell’ora è tutto. Come sostenne Alan Watts in Diventa ciò che sei: «I ricordi del passato e le anticipazioni del futuro esistono solo ora, quindi il tentativo di vivere completamente nel presente è lo sforzarsi per qualcosa che già avviene». Non ci resta che considerare seriamente come valido strumento questa innata, profonda e radicata in noi, coscienza di esistere. La si può ripescare, riaccendere, coltivare.

20 settembre 2021