Tutto sommato potrebbe non essere più solo un altro mattone nel muro

Abbiamo gli occhi ma nessuno sembra più capace di utilizzarli. Seduta sul sedile di fianco al vetro puntellato di pioggia del finestrino, osservo nell’angusto treno verde la gente dal capo chino. Muovono con impressionante velocità i pollici sullo schermo dei loro telefoni, lasciando che il suono delle notifiche rimbombi nel vagone. Avranno forse dimenticato di non essere soli? E si saranno accorti della pioggia finissima, di come cambia direzione al soffiare del vento?

di Giusy Bracco

Nel 2010 Andrew Greig, scrittore scozzese, pubblicòAt the Loch of the Green Corrie, libro nel quale descrive con passione il suo caro amico e poeta Norman MacCaig. L’occhio e il cuore di Norman, scrive Greig, erano attratti dagli animali pur non essendo particolarmente informato su di essi. Sapeva come si chiamavano gli uccelli più comuni senza andare oltre. Questa scelta secondo l’amico era ben giustificata dalla sua decisione di non voler «oscurare la realtà» di quegli animali. Infatti, il poeta era convinto che a volte più sai e meno vedi, rischiando quasi che «quella che incontri è la tua conoscenza e non la cosa in sé». Una valanga di informazioni e notizie può intorpidire l’animo, tanto che si sta cercando disperatamente di trovare un rimedio contro l’infodemia, ormai divenuta una vera e propria piaga mondiale.

In questo passo, Grieg ha toccato qualcosa di molto profondo che, come afferma Tim Ingold in Siamo linee, ha spianato la strada verso un altro tema ad esso connesso in un nodo strettissimo: quello dell’educazione. La conoscenza è sinonimo di saggezza? O forse significa, come vorrebbe il poeta MacCaig, trovarsi in una stanza di specchi attraverso i quali possiamo vedere ciò che già conosciamo e non la cosa in sé? Non è un gesto ozioso domandarsi se è più saggio l’ornitologo, esperto delle varie specie di uccelli, o il poeta, ammiratore dal cuore infiammato, in grado di stupirsi davanti alle ali sontuose di un’aquila reale.

Ingold ricorda, dopo aver già scritto un saggio in merito intitolato Antropologia come educazione, l’esistenza di due sensi, tra loro contrapposti, del termine educazione. Il primo è il più comune e rimanda al verbo latino educare, che significa allevare, nutrire oppure instillare un modello di comportamento approvato e la conoscenza che lo sostiene. Una variante etimologica, tuttavia, rimanda al verbo educěre, da ex (‘’fuori’’, ‘’lontano’’) e ducere (‘’guidare’’, ‘’condurre’’). Dunque, da un lato abbiamo il tradizionale metodo educativo basato sull’in-duzione del discente nelle regole e nelle rappresentazioni di una cultura, dall’altro l’ex-duzione, ossia il tirare fuori dal discente il mondo stesso, così come si rappresenta all’esperienza.

Al fine di rendere più chiare le differenze tra le due metodologie di educazione è consigliabile immaginare due labirinti ad esse corrispondenti. Il primo è un labirinto tradizionale, con alte pareti di foglie modellate da un esperto giardiniere, all’interno del quale camminano dei ragazzini disposti in fila indiana dal loro docente. L’ordine impartito dall’adulto è necessario affinché nessuno perda la strada, evitando sgradevoli episodi. Le pareti verdi inoltre impediscono a chi percorre il labirinto di vederci attraverso, lasciando che sia la meta l’unica cosa da tenere a mente. Gli occhi cupi degli scolari si rivolgono verso la nuca capelluta del compagno che li precede, ignorando completamente il posto entro il quale si stanno muovendo. Al contrario, il secondo labirinto, che Ingold definisce pseudolabirinto, non ha nessuna delle precedenti caratteristiche. Si tratta di un percorso libero, senza pareti e artifici all’interno del quale i giovani scolari possono camminare come più preferiscono. In questo caso non si presterà attenzione esclusivamente alla meta, ossia alla fine del percorso, ma a ciò che sta nel mezzo. Infatti, una meta in questo labirinto non è possibile trovarla. Si cammina mentre l’occhio, l’orecchio e il tatto sono dei veri e propri oblò spalancati sul mondo. La strada appare tortuosa, non ci sono segnali o indicazioni di alcun tipo, l’ordine della fila non è più possibile recuperarlo, nessuno ha un obiettivo, anzi, l’obiettivo è lo stesso camminare. Quello che dovremmo fare in questo labirinto è la nostra «camminata in uno spirito di immortale avventura, non tornare mai più, pronti a disfarci dei nostri cuori atrofizzati come con delle reliquie dai nostri desolati regni», come scrive Thoreau in Walking. Chi cammina nello pseudolabirinto, restando nel mondo e rispondendo alle sue chiamate, seguendo le orme di chi ci è già passato, può continuare ad andare avanti senza un inizio e una fine, lasciandosi nel flusso delle cose.

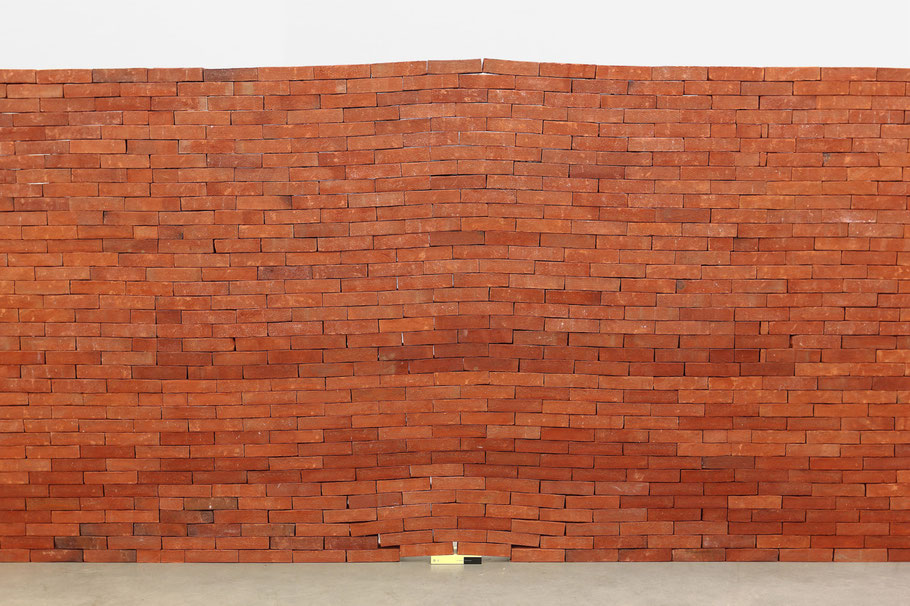

Esso, dunque, rappresenta metaforicamente l’educazione nella sua seconda accezione, quella che Ingold, riprendendo le parole di Jan Masschelein, professore e filosofo dell’educazione, chiama pedagogia povera. La metodologia povera di cui parla Masschelein è l’esatto opposto della pedagogia tradizionale. Volta infatti all’insegnamento passivo, quest’ultima ha come unico obiettivo l’apprendimento, da parte degli scolari, di alcune nozioni di base ingabbiate tra i confini della specificità di una disciplina che sembra non avere nulla a che fare con le altre. Le nozioni apprese non saranno facilmente applicabili alla vita quotidiana, apparendo così dei vecchi mattoni di un palazzo che un tempo, ma non adesso, era stato eretto. Ai laterizi non sarà assegnato alcun valore se non quello del passato, quel vago sentimento di nostalgia che rimpiange l’efficacia di alcune pratiche ritenute essenziali, ormai in disuso. Non è strano, a questo punto, che i ragazzi con sempre più frequenza sminuiscano i benefici della filosofia, del latino, del greco o dell’arte, dati per retaggi di un sistema scolastico conservatore incapace di rendersi conto che i tempi vanno avanti.

La pedagogia, invece, a cui lo studioso rivolge la sua attenzione, oltre che le sue speranze, non è altro che l’applicazione del verbo latino educěre. Essa non si prefigge come meta l’apprendimento automatico di concetti e nozioni spogliati da tutta la loro vitalità, ma la sua ragione d’esistere sta tutta nel sentiero che bisogna percorrere. Lo pseudolabirinto è privo di segnali perché il bambino dovrà da sé cercare indizi, partorendoli lentamente seguendo il suo orologio. Non serve avere una cartina, da essa non si potrà dedurre niente, perché ad essere necessario è il mantenimento attivo della concentrazione, accarezzando in ogni momento con gli occhi e con il cuore tutto ciò che è presente. Educare, in questo senso, è vivere. Ossia errare senza alcuna meta, anzi, la cui meta è l’errare stesso. Derrida avrebbe parlato di destinerrance, un procedere il cui unico destino è l’errare, un viaggio ininterrotto che non ammette una pianificazione. Questo "agire e subire contemporaneamente", secondo Ingold, permette a chiunque lo percorra di aprirsi al mondo, lasciando che anche il mondo stesso si apra in tutto il suo autentico splendore. Soltanto così rivolgeremmo il nostro sguardo ad esso, nello stesso modo in cui riponiamo la nostra attenzione al bosco nel quale ci siamo inoltrati e poi persi. Scoprendo e scoprendoci ne siamo trasformati, rivelando, come diceva Jose Ortega Y Gasset, che la vita umana non è un factum ma un faciendum, un continuo farsi in cui noi ci abbeveriamo di eventi, parole, suoni, profumi, immagini.

Non siamo dunque soltanto principio di azione, siamo irrimediabilmente nel mezzo delle cose. Non le guardiamo dall’alto come se le conoscessimo già, ma siamo immersi nell’incessante fluire del ‘’con’’ a cui fa riferimento anche Jean-Luc Nancy, in Essere singolare plurale, per rivolgersi all’indivisibile rete di persone, animali e cose entro la quale ognuno ha un posto. Siamo una cosa tra le tante, sottoposti al cambiamento e in grado di generarlo con il nostro pensiero e le nostre azioni. Risulta chiaro che per Ingold non c’è alcuna differenza tra la scuola e la vita: educare significa percorrere un sentiero, per quanto tortuoso, gli uni con gli altri, corrispondendo con le cose e non guardandole dall’alto mediante uno sguardo pregno di assiomi e principi scientifici. Al contrario di quello che si pensa, persino il metodo scientifico galileiano per essere innescato ha bisogno di una mente aperta alla meraviglia, libera da ogni pregiudizio e forma di chiusura mentale. Conoscere significa vivere, nutrirsi del polline di cui sono fatte le cose, di cui è fatta la vita. Inoltre, non si deve arrivare alla conclusione errata che, con questo nuovo approccio educativo, il ruolo dell’educatore viene meno, spogliandosi di qualsiasi significato. È sbagliato, dice Ingold, perché «il compito dell’educatore, dunque, non è spiegare quanto c’è da sapere a coloro che a priori si suppone siano ignoranti, ma fornire ispirazione, guida e sguardo critico nell’esemplare perseguimento della verità.»

Educare, in conclusione, significa lasciare che le domande rimangano aperte come un lago attraversato dal fiume che si fa contemporaneamente emissario ed estuario. Nessuno più di Rilke, come fa nella Lettera da un giovane poeta, può spiegare meglio questo concetto:

« Sii paziente verso tutto ciò

che è irrisolto nel tuo cuore e…

cerca di amare le domande, che sono simili a

stanze chiuse a chiave e a libri scritti

in una lingua straniera.

Non cercare ora le risposte che possono esserti date

poiché non saresti capace di convivere con esse.

E il punto è vivere ogni cosa. Vivere le domande ora.

Forse ti sarà dato, senza che tu te ne accorga,

di vivere fino al lontano

giorno in cui avrai la risposta. »

11 novembre 2022

SULLO STESSO TEMA

A. Martini, L'importanza dei testi nell'insegnamento della filosofia

A. Martini, Un sistema educativo che ci rende violenti

A.G. Pilotto, La scuola che distrugge

G. Zamberlan, Quale metodo d'insegnamento?

Y. Zitouni, La scuola della distruzione

G. Zuppa, L'amicizia: la percezione di esserci e il suo archetipo